石見銀山街道(尾道ルート):大森~粕渕のルート情報

最終更新日:2024-05-02 21:40:15

※ 街道ルート情報の見方はこちら

- 赤/橙:ルート,見どころ

- 黒/灰:難所

- 黄:迷いポイント

- 紫:交通手段

- 青:休憩場所

- 緑:宿泊施設

GPXファイルダウンロード

(ジオグラフィカの使い方はこちら/Googleマップの使い方はこちらを参照)

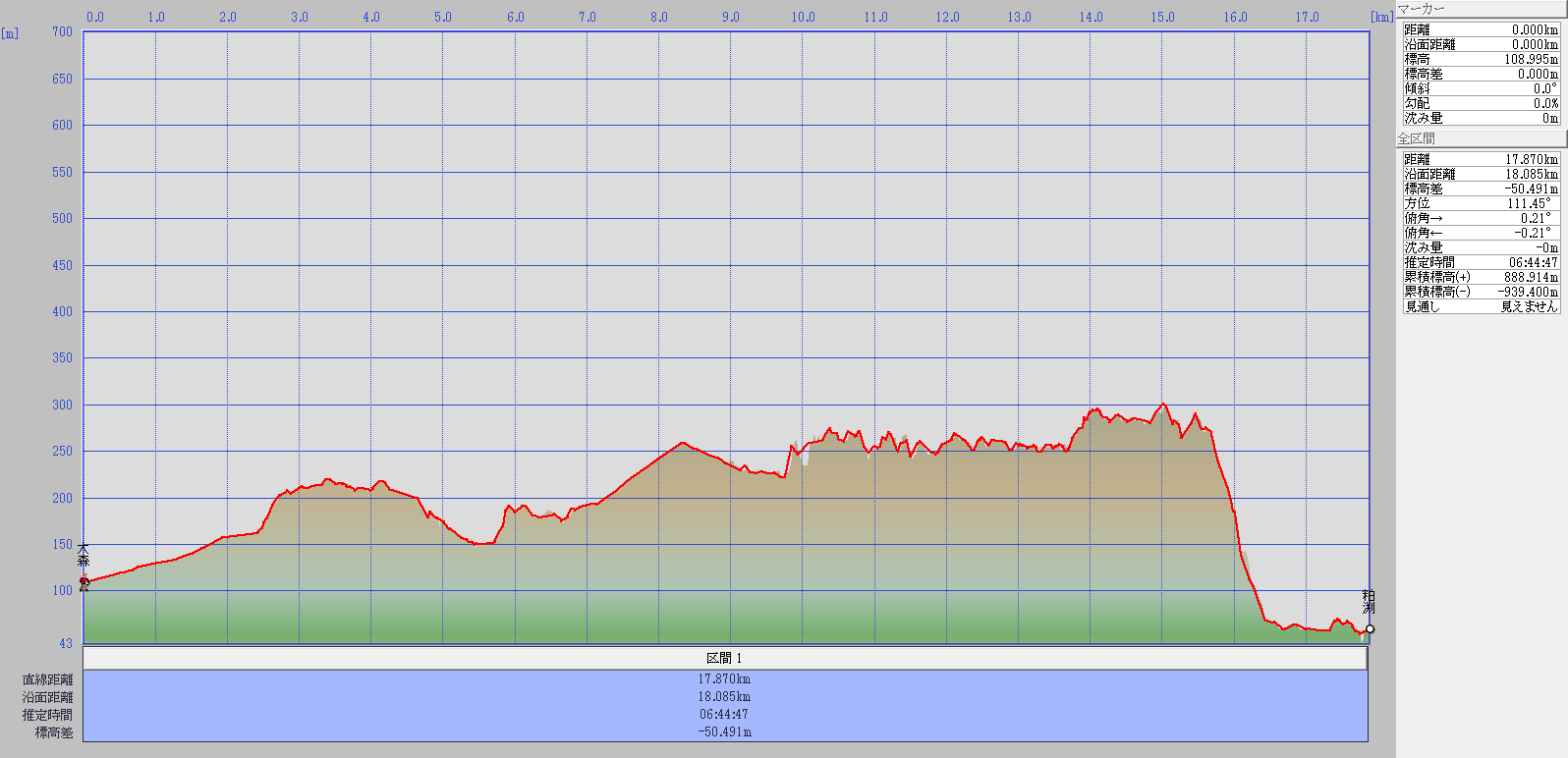

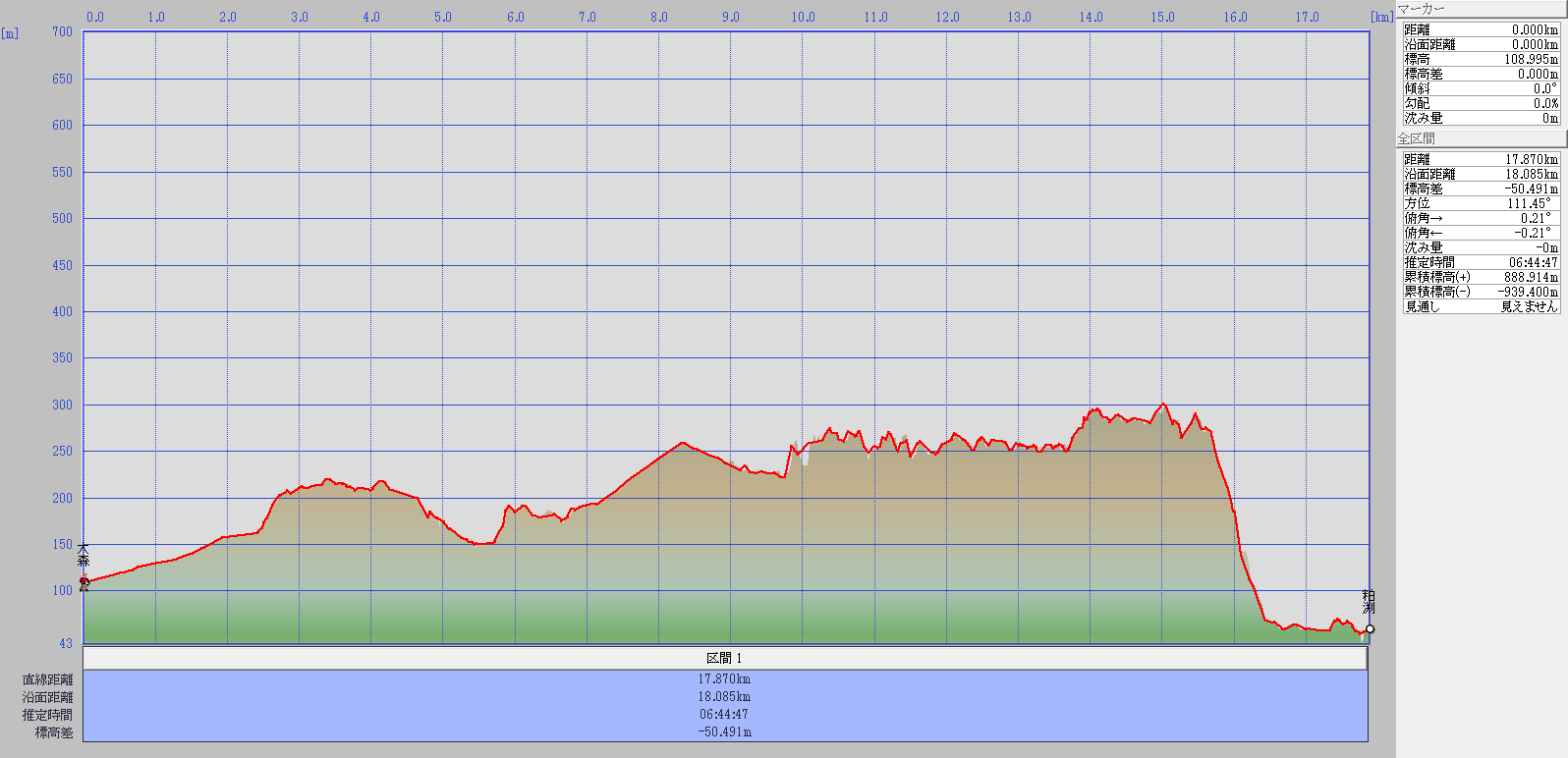

基本データ

注:(往路)は大森→尾道方面、(復路)は尾道→大森方面を表す

| 距離 |

18.1km |

| 累積標高 |

889m(往路) |

| 939m(復路) |

| 所要時間(4km/h) |

06:40:00(往路) |

| 06:40:00(復路) |

この区間の宿場

見どころなど

| 旧河島家(武家屋敷) |

河島家は現地で採用された役人で慶長15年(1610)から幕末まで大森代官所に勤めた。1800年代初頭に建てられた家屋は河島家の影響力の大きさを物語る。大人300円、火曜休館。[4] |

| いも代官ミュージアム(石見銀山資料館) |

大森代官所跡に建っており、表門・長屋門は文化12年(1815)建築。[2]

石見銀山の歴史や文化についての展示がある。大人550円、火・水曜休館。 |

| 熊谷家住宅 |

熊谷家は町年寄を務めるなど、大森で影響のある家だった。1801年(享和元年)に建造された家屋が残る。大人600円、火曜休館。[5] |

| 箱茂のお松 |

当時このあたりは立場(休憩場所)で「箱茂のお松」と呼ばれる松があった。現在の松は3代目にあたる。ある魚売りが行商から帰るたびに女房に箱茂のお松のことを「お松が」と話していたところ、女房が「お松」を浮気相手と邪推して呪いをかけて枯らしたという伝説が残る。[1] |

| やなしお道 |

国の史跡で歴史の道百選にも選ばれている。全長約7km。名前の由来は、多くの塩を運んだことにちなむ「八名塩」。文献での初出は天正9年(1354)だが、南北朝時代にはすでに使われていたようだ。戦国時代には毛利氏の石見への侵攻路としても使われた。

やなしお道沿いは銀の精錬に使用する木炭生産地で、現在もコナラが主体の山林となっている。[1] |

| 十王堂跡 |

茶屋もあった。辺りは竹林だが、街道は版築工法でつくられたため、竹が生えていない。[1] |

| 茶縁原 |

三瓶山がよく見える場所。 |

| 水溜場跡 |

やなしお道沿いに数か所残る水溜場跡の一つ。共用のため池として利用され、人馬の飲み水にもなっていた。 |

| 茶屋屋敷跡 |

馬に水を飲ませた水溜場が残る。 |

| 一里塚跡 |

一里松の切り株と塚の跡が残されている。 |

| 大名石 |

荷物置場として使われていた「荷置き石」の一つ。 |

| 青山家(郷宿田儀屋跡) |

1800年代なかばに建てられた家と蔵が現存している。

この地方では珍しい切妻造で、当時は郷宿だった。

個人宅のため一般公開はされていない。[3] |

| 石見銀山代官所同心遺宅柳原家 |

口留番所の監督だった同心柳原家の建物。

1800年以降に建てられた質素な平屋建てで、当時の中流階級の住まいがわかる。

しかし残念なことに一般公開はされていない。[6] |

| 三宅家(旧田邊家) |

鉱山管理の専門家だった田邊家の住宅。1800年の大火以降に建てられた建物が残るが一般公開はされていない。[7] |

| 阿部家 |

高位の武士だった阿部家の住宅。1789年に建てられ1800年の大火を逃れた建物が残る。現在は宿泊施設として利用されている。[8] |

| 金森家 |

1850年ころに建てられた建物が残るが非公開。

金森家は当時郷宿の一つだった。[9] |

難所

| 八名塩坂 |

約1Kmで標高差300mある。当時からここは難所として知られ、人足賃の割増も認められていた。

坂の途中には旅人の休憩場所だった荷置石なども残されている。 |

交通手段

その他メモ

参考資料

-

美里町 国史跡石見銀山街道ガイドブック

-

池橋達雄監修『

定本 島根県の歴史街道 』樹林舎,2006年, P184

-

石見銀山世界遺産センター 青山家

-

国指定重要文化財熊谷家住宅 代官所地役人 旧河島家の紹介

-

国指定重要文化財熊谷家住宅

-

石見銀山世界遺産センター 石見銀山代官所同心遺宅柳原家

-

石見銀山世界遺産センター 三宅家

-

石見銀山世界遺産センター 阿部家

-

石見銀山世界遺産センター 金森家